प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना और उनका सही उपयोग करना हमारी ज़िम्मेदारी है। तूणी (Toona Ciliata) एक ऐसा पेड़ है जो पर्यावरणीय, औषधीय, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इसे महानीम, तुन, इंडियन महोगनी और लाल सेडार के नाम से भी जाना जाता है।

इस लेख में हम इस पेड़ की वैज्ञानिक विशेषताओं, पारिस्थितिक लाभों, औषधीय गुणों, व्यापारिक उपयोगों और ऐतिहासिक महत्व के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।

1. तूणी का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्त्व

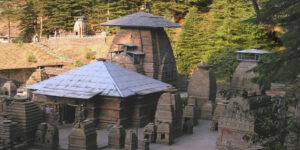

तूणी का उपयोग सदियों से भारत, नेपाल, भूटान और दक्षिण-पूर्व एशिया में किया जाता रहा है। ऐतिहासिक रूप से, इसे मंदिरों, महलों और किलों के निर्माण में उपयोग किया जाता था।

प्राचीन भारत में उपयोग

- वैदिक काल में इसकी छाल और पत्तों का उपयोग औषधियों और टॉनिक के रूप में किया जाता था।

- आयुर्वेद ग्रंथों में इसे कई रोगों के उपचार में लाभकारी बताया गया है।

- कुछ क्षेत्रों में इसे पवित्र वृक्ष माना जाता था और इसे घरों और मंदिरों के पास लगाया जाता था।

- लोककथाओं और धार्मिक मान्यताओं में तूणी

- हिमालयी क्षेत्रों में यह माना जाता है कि तूणी के पेड़ के पास नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती।

- कुछ जनजातीय समुदाय इसे भाग्यशाली वृक्ष मानते हैं और इसकी लकड़ी से धार्मिक मूर्तियाँ बनाते हैं।

- दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तूणी की लकड़ी से देवी-देवताओं की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं।

भारतीय वास्तुकला में महत्त्व

राजस्थानी हवेलियों और पुराने किलों में तूणी की लकड़ी का उपयोग हुआ है।

ब्रिटिश शासन के दौरान, इसे रेलवे के डिब्बों, पुलों और सरकारी इमारतों के लिए उपयोग किया गया।

2. तूणी का वैज्ञानिक परिचय

वानस्पतिक जानकारी

- वैज्ञानिक नाम: Toona ciliata

- परिवार: मीलिऐसी (Meliaceae)

- अन्य नाम: महानीम, तुन, इंडियन महोगनी, लाल सेडार

- मूल स्थान: भारत, नेपाल, भूटान और दक्षिण-पूर्व एशिया

भौतिक विशेषताएँ

विशेषता विवरण

- ऊँचाई 60-100 फीट

- छाल का रंग- लाल-भूरे रंग की

- पत्ते – नीम के समान, लेकिन बिना कटाव वाले

- फूल – छोटे, सफेद और गुच्छों में

- फल – छोटे, गूदेदार और मार्च से जून के बीच आते हैं

- जीवनकाल- 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रह सकता है

- जलवायु और मिट्टी

- उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में बढ़ता है।

- तापमान 18 से 34°C के बीच और वर्षा 750 से 4500 मिमी होनी चाहिए।

- इसे दोमट और बलुई मिट्टी पसंद होती है।

3. पर्यावरणीय महत्त्व

- 1. मिट्टी को संरक्षित करता है

- तूणी की गहरी जड़ें मिट्टी के कटाव को रोकती हैं। यह भू-स्खलन वाले क्षेत्रों में बहुत उपयोगी है।

- 2. ऑक्सीजन का स्रोत

- यह वृक्ष बड़े पैमाने पर कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन छोड़ता है, जिससे वायु प्रदूषण कम होता है।

- 3. जैव विविधता को बढ़ावा देता है

- इसके फूल मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं, जिससे मधुमक्खी पालन को बढ़ावा मिलता है।

- 4. शहरी हरियाली में योगदान

- शहरों में इसे पार्कों, बगीचों और सड़कों के किनारे लगाया जाता है, जिससे गर्मी कम होती है और हरियाली बढ़ती है।

4. औषधीय गुण

- 1. सूजन और दर्द निवारण

- तूणी की छाल में प्राकृतिक सूजन-रोधी गुण होते हैं। यह गठिया, मोच और अन्य सूजन संबंधी समस्याओं में राहत देता है।

- 2. बुखार और टाइफाइड में लाभकारी

- इसकी छाल का काढ़ा टाइफाइड और पुराने बुखार को ठीक करने में मदद करता है।

- 3. पाचन विकारों का इलाज

- दस्त और पेचिश में लाभकारी होता है।

- पाचन को मजबूत करने में मदद करता है।

- 4. त्वचा रोगों में उपयोगी

- पत्तों का लेप फोड़े-फुंसी और जलन में राहत देता है।

- घावों को जल्दी भरने में मदद करता है।

5. तूणी की लकड़ी के उपयोग

- 1. मजबूत और दीमक-प्रतिरोधी

- इसकी लकड़ी मजबूत होती है और इसमें दीमक नहीं लगते।

- 2. फर्नीचर और निर्माण कार्य

- दरवाजे और चौखट

- फर्नीचर

- नाव और जहाज निर्माण

- 3. पैकेजिंग उद्योग में उपयोग

- असम में चाय के बक्से बनाने के लिए इसका उपयोग होता है।

- 4. मशरूम की खेती में सहायक

- इसकी पुरानी लकड़ी शिटाके मशरूम उगाने में काम आती है।

6. तूणी की खेती और संरक्षण

खेती की प्रक्रिया

- बीजों को सर्दियों के अंत या गर्मियों की शुरुआत में बोया जाता है।

- पौधों को 3-4 साल तक नियमित देखभाल और पानी की आवश्यकता होती है।

- यह 10-12 वर्षों में व्यावसायिक कटाई के लिए तैयार हो जाता है।

- संरक्षण के उपाय

- वृक्षारोपण को बढ़ावा देना

- अधिक कटाई पर रोक

- सरकार द्वारा संरक्षण योजनाएँ लागू करना

7. तूणी से जुड़े रोचक तथ्य

- इसे “भारतीय महोगनी” भी कहा जाता है क्योंकि इसकी लकड़ी महोगनी के समान होती है।

- ब्रिटिश काल में इसे रेलवे डिब्बों के लिए उपयोग किया जाता था।

- इसकी छाल का उपयोग प्राकृतिक डाई (रंग) बनाने में किया जाता है।

- नेपाल और भूटान में इसे भाग्यशाली वृक्ष माना जाता है।

निष्कर्ष

तूणी (Toona ciliata) एक अत्यंत बहुपयोगी वृक्ष है। यह पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने, औषधीय उपचार में सहायक और लकड़ी उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम इस वृक्ष को संरक्षित करें और अधिक से अधिक लगाएँ, तो यह हमारे भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन बन सकता है।